李可染《万山红遍》<BR>

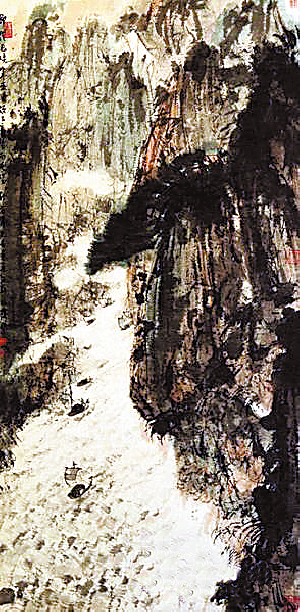

傅抱石 《山水》</DIV>

汇集北京画院五十年珍藏的“笔韵国风——北京画院院藏山水画精品展”于1月22日在画院美术馆开展,展览将持续到3月2日。作为今年春节期间的贺岁大展,展览作品从北京画院院藏的千余幅山水画精选而出,呈现了一部中国山水画现当代转型变迁史。

此次展出的作品风格从晚清民国的古韵遗风到新中国建设时期的万山红遍,再到开启新时期山水画风格面貌的壮美新境,囊括了黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染等大家名作,群星璀璨、异彩纷呈,水墨笔韵映现了国风巨变。开幕式后,本报记者采访了馆长吴洪亮先生。

文人画渊源最悠久

《渤海早报》:之前北京画院举办了院藏的二十世纪中国画人物与花鸟专题展,这次又紧接着推出“笔韵国风——山水画精品展”,把中国画的三大画科:人物、花鸟、山水都涉及了,能否给普通观众讲下中国画的历史渊源,它缘起于何时,为何会单单分裂出人物、花鸟、山水这三块国画题材作为中国画表现的主体,而不是其他?

吴洪亮:如果仅从画科分类的角度来讲述中国画的渊源,应该是以人物为主体的绘画最早出现,中国传统文人画的概念相对花鸟、山水形成的年代更久远,它起源于魏晋时期,成熟于唐宋年间,我个人认为传统文人画类似中国画的开山鼻祖,即使是之后的山水画,它的意境韵味也脱胎于传统文人画的蕴意。传统山水画则较多地出现在唐宋,成熟于元代并达到高峰。而花鸟一科虽然早在魏晋时期就有它的身影,但它被独立出来作为一类单独的画科是直到明清时才被承认的,它的兴起借势于传统文人画的衰落。至于为何中国画会形成人物、花鸟、山水三大画科,也许是因为以纸本或绢本为载体的传统中国画都非常讲究传统文化中以线造型的笔墨逸气,即文人画中的“神韵”,山水画中的“诗韵”,花鸟画中的“胸臆”,三者都能很好地体现“意”的味道。

西方绘画也有人物画,风景画,静物画,这是西方的绘画体系,他们以写实写生为主,复制再现鲜活的场景。而中国绘画的文人画,山水画似乎也相对应西方的人物,风景,字面上涵义相似但内在的实质却相差太远。

《渤海早报》:你刚才所说的传统文人画为何在明清时期衰落了?

吴洪亮:这其中有许多原因共同造成的,我个人认为其中一个比较重要的因素便是文人画太过追求对“逸”境的追求,过于崇尚简练、概括,追求不似之似,把个性气质神秘化,弄的太玄了,尤其是文人画过分强调“画者文之极”,导致对画工画、写实的轻视。对绘画诗意的强调、题跋、印章的使用本来丰富了绘画的表现语言,但满纸诗文、印章遍布,绘画反成了可有可无的陪衬,使得造型艺术丧失了自己应有的基本特点,最后“逸”到画不像画,同时创作题材又局限,自然而然衰落了。

绘画四品“逸神妙能”

《渤海早报》:这次山水画展所呈现的风格衍变从晚清民国的古韵一直到新中国成立乃至新时期山水画风格,这之中囊括了众多大师级人物的作品,比如张大千、傅抱石、黄宾虹、李可染等,能否分别谈谈他们这群大师在不断传承的中国画领域有什么各自的独到之处?

吴洪亮:这话题有些大,我先从李可染老师谈起,他相对年轻(笑),李可染老师的山水画逐渐走进写生的状态,他解决了空间与笔墨的架构问题,而且他的画是与时俱进的,比如他的作品《万山红遍》,在那么多描写祖国壮丽河山的作品中,这幅《万山红遍》确是独树一帜,有些傲视的味道,他独到的地方是创新与解决了山水画东西绘画某些思维的冲突,并对应与融合了这些冲突,比如他如何在这幅画中把红色融入到中国山水中,很多同辈其他的画家也在尝试这方面的融合,但多数只是用国画创作中的投视方法取巧运用在创作中,本质上并没有解决传统山水画与重墨色彩的融合问题。

而傅抱石、黄宾虹、张大千则是相对传统的典型中国画大师,他们的艺术修养与骨子里的创作状态还是走传统文人的路线,在传统笔墨上创造出自己的独立语言,这里面又以傅抱石最为典型。黄宾虹老师的独到之处是一定程度上摆脱了笔墨的束缚,解决了画本身的许多语言问题,比如造型与笔墨的关系,不再被传统的绘画思路所束缚,比如他画晚上黑黝黝的山,能在黑的深层次中寻找亮的质感画面语言。

我们老说画有四品,“逸神妙能”,逸品为高,神品次之,妙品再次之,能品为末。我个人观点张大千老师的作品多数仍然按照传统绘画思维与绘画方式创作作品,多数在神品范畴游走,而黄宾虹老师有些画作确到了逸品的高度。(渤海早报 黄浩明)