4 月11 日-5 月10 日,位于莫干山路的亦安画廊展出了《罗杰·拜伦摄影展——静物》,罗杰·拜伦说,“它们(那些静物)内部有一个世界,我如实记录了那个世界。我真正去看东西都不看颜色,黑白世界充满隐喻。”

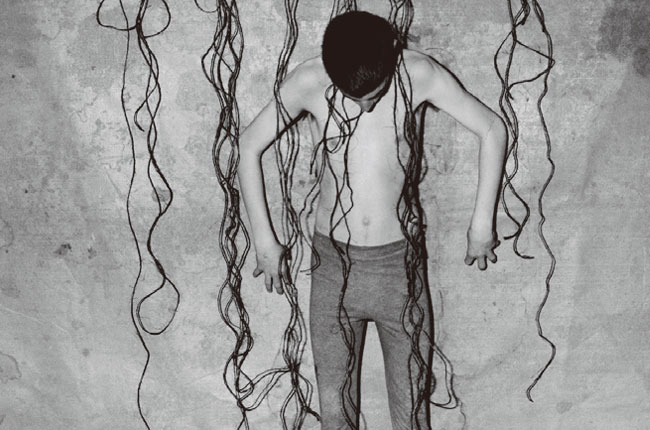

在亦安画廊,一个名为《静物》的展览展出了罗杰·拜伦(Roger Ballen)的摄影作品,它们是拜伦出版的三本画册—《化外之地》(Outland)、《暗室》(Shadow Chambe)和《寄宿公寓》(Boarding House)—中的一部分作品,全是Rolleiflex 6 x 6 相机拍出的黑白方形画面—摆放的线条,墙上的童稚的画迹,乱缠的线轴……另一些画面充满了动势:一个大胡子男人的手里握着小白鼠(身后的墙上挂着捕鼠夹子);一只伸出帐篷的手捏着一只展开翅膀的白鸽的双脚;一条蛇陡然蹿出咬向一根手指;一柄斑驳的小尖刀刚刚切下一条蜥蜴的尾巴,它和它的尾巴仿佛同时发出细小的惊呼,标示着那尚未分离的前一刻—然而细听之下那惊呼分明是两声……那些时刻全都被变成了静止的,不是仅仅强硬地截止了它,而是好像用手掬水,却滴水不漏,盈盈一捧。那些正方形的画面每一个都盛着一捧原本是流淌着的时间。

策展人赖虹宇的一段文字非常到位:“在罗杰·拜伦的镜头下,一切都悄然无声地进行着。甚至连那些面孔:木然的、夸张的、错愕的、惊悚的、若无其事的、挣扎的、无望的,都不露声色地僵在那里,一一成了任由他摆弄的静物。看得见或是看不见的脸,成团的铁丝,洁白的老鼠,振翅的白鸽,巨大的熊,离了水的鱼,肮脏的肢体,斑驳的墙,光秃的地面,这些静止的被我们忽视的一切,居然霎时成了主角,统统变作带线的木偶,站在一个巨大无比的黑白舞台上,无可名状地上演着一出出混淆了主角与配角、混淆了现实与虚构、混淆了生与死的悲剧或是喜剧。罗杰·拜伦站在舞台高处,随心所欲地牵动每一根线,然后用他的镜头定格了一个四方形的世界,而这个世界被狭小的空间无尽地放大了,变得孤立与荒芜……在这种静穆的张力下,却有一种难以言表的动荡……”

了解一下罗杰·拜伦的履历,会对认识这些作品更有帮助:1950 年出生在美国纽约,从小受在玛格南图片社工作的母亲的影响;18 岁时他第一次拿起照相机,记录了民权运动以及反越战示威;1972 年获加州大学伯克利分校心理学学士学位,随后开始环游世界,1978年回到美国,1979 年出版了第一本书《少年时代》,一直到这个时期的照片都是纪实性的作品;1981 年在科罗拉多矿业学院获得了矿业经济博士学位 ,从此定居在南非约翰内斯堡,地质师的工作把他带到了偏僻的村落,那里的某些东西吸引了他的目光;1986 年出版了摄影画册《村落:南非的小镇》,也是这时,他开始采用正方形构图,那些后来成为其象征性元素的铁线与脏乱的墙也开始出现;1986-1994 年间,他所关注的南非村落经历了巨大的动荡和混乱,《普拉特兰特:来自南非农村的影像》一书于1994 年出版,即刻引起了国际上极大关注,此时他已经由纪实性的观察者转变为一个参与者去构造他的画面;2001 年出版的《化外之地》获当年西班牙摄影节最佳图书奖;到2003 年,其作品重点已经转移到静物和更抽象的画面,将摄影与绘画、戏剧、雕塑融合。

为什么他的创作会从纪实转向现在的风格?这是个多余的问题,“因为我想这样”是个万能答案,而我又难以用合适的措辞来描述“现在的风格”。那些孩童的画就画在那些孩童卧室的墙上,人们在拜伦遭遇到它们之前画了那些墙上的线条,在地上散落了线轴,它们并非来自于虚构,不是道具或模特,同时许多画面又明白无误地显示:拜伦接触过它们,他布置了它们,像画家摆设了他面前的水果、铜盘和花卉……“我是否进行了再创造,那并不十分明确,这很有意思,”罗杰·拜伦说,“事关什么是纪实、什么是虚构,摄影师的工作都是如此,在这条路上发生演化,他们把概念混淆了。”你能确信那些看上去很纪实的摄影作品里没有作者触碰过的痕迹吗?世上大概没有不留痕迹的摄影师,而罗杰·拜伦说, “它们(那些静物)内部有一个世界,我如实记录了那个世界。

我不拍彩色照片,我真正去看东西都不看颜色,我的视觉和专长应用于黑白范围50 多年了,黑白世界充满隐喻。正方形的构图则适宜一切拍摄对象。”“‘不可重复’是摄影作品的本质。一张好照片,让你确信那个时刻的真实性。”他说这是他的工作不同于画家的地方,哪怕那个时刻看起来多么如梦似幻。“比如《寄宿公寓》里的那些照片,泥土气和粗砺就在你的眼前,你简直能闻到那画面的气味,虽然同时它又显得超现实。‘寄宿公寓’那个地方是否真实存在,取决于如何定义‘真实存在’。”

对于从“政治正确”的角度来打量他的作品的人,那些指出他爱以贫穷或智障者作为拍摄对象的人,罗杰·拜伦觉得他们根本不懂摄影。“他们太能臆断。举个例子说,我拍的那些南非人大多数月收入50 美元以上,在南非并不是穷人,比其余95% 的南非人生活要好,我并没有在将贫穷或别的什么当作卖点。他们(他称之为‘PC team’的那群人)所知道的摄影,就是把些西方的价值观加载到矫揉造作的真实上头。一张好的照片,至少我的照片,是我所看见的东西,不一定是那个东西本身。我把我自己内在的真实投射到这个世界上,别人在我所拍摄的对象前坐上100 万年,也创造不出与我的照片相同的感觉。”