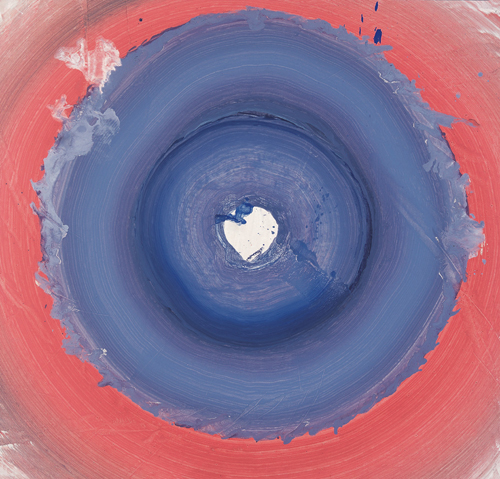

孟禄丁 《元化》 布面丙稀 190×200cm 2000年

翻一下西方现当代艺术史,很容易发现有很多中国当代艺术品与西方雷同,比如孟禄丁的《元化》,很像肯尼斯·诺兰1958年的作品《歌》。肯尼斯·诺兰的作品基于最简单的图案——靶子,他的绘画被称为“靶子绘画”,比较重视色彩的纯粹,也是美国20世纪60年代通行的对社会漠不关心的画。孟禄丁与肯尼斯·诺兰的兴趣点有所重合,都希望做到纯粹和极致,但孟禄丁的作品有它产生的文化背景,他是期望能够以纯粹和极致来梳理和修正20世纪90年代的艺术对当下文化或积极或消极的意义。最近几年他在《元化》的基础上已经发展出来个人性较强的《元速》系列,用来表达运动感和生命力,显然比《元化》更有创造性。

再比如孙原彭禹参加第51届威尼斯双年展中国馆的作品《农民杜文达的飞行器》(2005年),作品的出发点是他们对一个农民勇于实现自己的梦想有所感怀。当孙原彭禹把杜文达和他的飞行器带到威尼斯的时候,还是期望他的飞行器能够飞起来。而1972年帕纳马连科(Panamarenko)参加卡塞尔文献展的作品就是一只与实物同等大的银色飞艇,我不能确定孙原彭禹构思作品方案的时候知不知道帕纳马连科的作品。但我认为即便是有模仿的痕迹,也没有什么太大的关系,只要孙原彭禹确实通过自己的作品说出了问题,作品就成立。我想进一步分析孙原彭禹和帕纳马连科作品所反映的问题有什么不一样。帕纳马连科曾经喜欢飞行器,对航空技术发展初期的东西很感兴趣,但他并不指望作为作品的飞艇能飞起来,因为他是直接放在室内展出,根本就没有要飞的意思,他甚至觉得设计稿或是蓝图也不错。孙原彭禹的作品涉及的主题显然跟发展中的航空技术没有什么关系,他们更关心的是杜文达的农民身份给杜文达制造飞碟这个事件所带来的特殊性质。

中国当代艺术目前遭遇的所谓原创的瓶颈,其实是在艺术语言的突破方面,但为了语言而语言肯定是有问题的,正如不能为了原创而原创。原创说到底还是一个西方现代主义的概念,而且在我看来批评家比艺术家更喜欢谈论所谓的原创,但我觉得艺术家在原创这个问题上遇到的障碍和困难应该得到批评家的充分理解,我发现很多艺术家并不赞同原创的概念,比如高惠君举了一个例子:爱迪生发明电灯,这是西方发明的东西,直接拿过来用就完了,难道还要再发明另外一种发光的东西?高惠君所举的例子有一定的合理性,但发明另外一种完全不同于电灯的照明物也不是不可能的事情,只是爱迪生的发明奠定了人造发光模式的方法论。所以比较高级的模仿是模仿方法论,比较低级的模仿是模仿已经风格化了的图像。

比较高级的模仿有洪磊2004年的一张数码摄影《仿(宋)赵佶〈瑞鹤图〉》,照片中挂着国徽的宫殿屋檐位于画面三分之一下方处,显得十分压抑,上面三分之二的画面是大片的乌云,一道闪电从天而降,几乎要击中宫殿,熟悉艺术史的朋友很容易看出它跟瓦尔特·德·玛利亚1971-1977年的大地雕塑《闪电之下的田野》在构图以及对闪电在画面上的使用有直接的关系。问题是洪磊的这张作品也很容易让人想起《瑞鹤图》,但为什么没有人指责这张作品抄袭中国古代?而抄西方就是抄。这里面当然有时间距离的问题,但我认为首先还是应当超越中西对立思想,先看艺术家所反映的问题,再去询问他为什么要使用模仿的语言?洪磊的这张《仿(宋)赵佶〈瑞鹤图〉》所反映的问题其实很明确,用诗人朱朱的话说,这张作品“有效地反行讽了一个所谓太平盛世的粉饰性表达,撕开了这层幻美的面纱,从而揭示出动荡不宁和充满忧患的政局”。

不可否认,模仿西方艺术对中国当代艺术起到了很强劲的推进作用,但很多人仅承认模仿在较早期的意义——比如何多苓在20世纪80年代初模仿怀斯1948年的《克里斯蒂娜的世界》所创作的作品。我个人认为当前对原创的要求、对摆脱模仿西方艺术的要求,显得操之过急,很容易导致妄自尊大或固步自封。当然从长远上考虑,摆脱模仿的要求无疑是合理的。但我希望再举几个例子说明模仿在当前对中国当代艺术的正面影响,比如王音的绘画《新居》,画上是倒置的形象,这很难让人不觉得他是在模仿巴塞利茨,因为巴塞利茨的倒置法太有名了。看到王音的这张作品,我们首先要做的不应是投以鄙夷的神色,认为这不就是抄袭巴塞利茨的吗?我们应当耐心分析王音为什么也要画倒置的形象?王音的倒置法和巴塞利茨的倒置法之间有什么差别?毕竟王音作为成名画家不可能愚蠢到认为可以瞒天过海。根据巴塞利茨的访谈录,巴塞利茨从1969年开始实践倒置法,他的主要意图是想避开联想,希望自己的作品被人们当作抽象作品来解读,但我们一般很少人认为巴塞利茨的作品是抽象的。巴塞利茨认为自己直到1968年为止,都是在以传统的绘画方式来做他能做到的事情,1969年则开始采用倒置法,试图摆脱一切传统的束缚。而王音为什么要倒置形象?姑且采用汪民安的解释:王音是在用绘画研究绘画,是借绘画来对绘画自身进行反思。所以巴塞利茨和王音的倒置法都是与对艺术史的反思有关,但王音有他自己所面临的艺术传统——20世纪中国油画,他已经较系统地把中国早期油画作为他的研究对象。

现在分析最后一个例子,哥伦比亚画家博特罗在绘画中所创造的肥胖形象众所周之,如果说这种风格完全是他的原创,显然是不符合事实的。据他自己交待,他也是从17世纪著名画家格列柯那里获得的灵感:因为格列柯笔触激扬,画中的形象被极具精神性地拉长,所以风格特征明显,博特罗反其道而行之。我们可以发现中国有很多人学博特罗,比如郑益民画的《拿着啤酒的男人》,虽然画面比较难看,但还是学到了一些皮毛,学到了博特罗的讽刺态度。博特罗早期的作品旨在丑化、讽刺哥伦比亚的上层官僚和下层妓女。当然后期的博特罗逐渐放弃了批判精神,开始滥用肥胖风格调侃古典名画。博特罗作品的前后期变化也恰恰很好地说明,一旦风格化特征僵死成为符号,就丧失了艺术的生命力,所以问题根本不在于原创不原创。难怪巴芭拉·克鲁格在有访者问她怎样看待原创问题时回答说:只要有市场,只要艺术品的功能是作为资本的一种载体,原创的概念就不会改变。