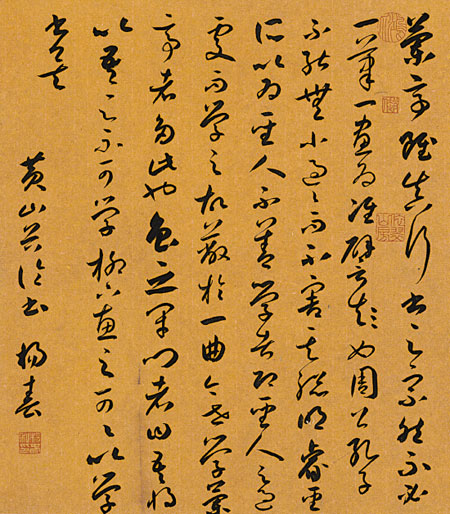

杨春 草书黄庭坚论书语 45×40cm

我们为什么要孜孜以求地研习书画篆刻艺术?

翻着杨春寄过来的书画篆刻集的时候,我忽然想到这么个“过时” 的问题。当今书坛和画界的状况可谓光怪陆离,一张张新异的风格面目层出不穷,我们耳边充斥着批评理论家的诸如大胆创新之类的伟大号召。于是渐渐地,个人面目成为书画家们的终极目标,风格成为名利场逻辑的最可靠的根据地。一旦我们脱离这个逻辑规则,我们就必然地冒着被边缘化的危险,遗世而未必独立,勤勉却往往泯然。

在很多当下学者(特别是部分有西学背景的学者)眼里,“艺如其人”的观点早已风光不再;“天人合一”的命题则更是陈词滥调;古老的书画艺术被舶来的术语们修饰和重塑着,正如文人的长衫被装扮上挺括的领带——况且这身新衣似乎已经被皇帝穿上。

但是,如果没有内在的充盈,没有价值的依傍,有谁会甘于沉默?的确,当今社会,我们每个人都深深地领悟到金钱中凝结的公众权力。也正因为如此,我们才更加对那些静水流深的书画家们肃然起敬和兴味盎然,而这也正是我为杨春撰此一文的原因之一。

十年知交,我对老杨的从艺之路并不陌生。他早年离开令人艳羡的工作,只身赴杭州求学时,就已经具备了极好的基础,已经对篆隶与唐宋人的行草浸淫颇深。印象最深的是他那扎实而又不乏灵敏的“弘一体”线条,显示了他对笔墨的早期理解。在绘画方面,他喜临吴昌硕,下笔沉厚老辣,行款也得缶翁遗意,以书入画,画从书出,规模已具。还记得2001年的山水临摹课上,老杨曾节临一段《富春山居图》,那些披麻皴飞扬飘逸,老健华滋,至今还让我艳羡三分。

此后的年月里,老杨便与杭州结下不解之缘。西子湖的氤氲水气与中国美术学院的古典技法让老杨的笔墨一点点地退去火气,沉劲中逐渐化入了明润。特别是他于2006年考入中国美院书法研究生,受教于草书名家王冬龄教授,其线条语言越来越精丽,同时也越来越倾向于内在声音的表达,具体表现在对传统的进一步精研上。比如他对唐人孙过庭《书谱》的学习和对明人董其昌的借鉴,在习作时完全可以信手写来而中规中矩,不唯形态毕肖,而且神完气足。应该说摹形在重视传统临摹的中国美院并不见奇,但现在看看又有几人能将古人风格如出己手地自然呈现呢?我们从《小草苏、黄论书语录》等作品当中一眼便可看出他对传统的虔诚与功力;大草作品则较多地渗透董其昌、王铎的笔意。例如,在《草书陶渊明〈饮酒〉诗》这件作品当中,作者显得极其擅长中锋用笔,虽然比董其昌少了秀色,但却多了分劲健感;比王铎少了气势,却多了分蕴藉。与古人、与传统和而不同,或许这才是与古为徒的真意吧!应当说,老杨已逐渐将中国书法的笔法打通了,从其目前的大篆、小篆、隶书、行楷书以及草书来看,笔法一律古穆醇厚,以篆隶书的笔法作为底子,因此,不管字型放大多少,都绝不显得空洞和力怯。记得年初见到老杨在敝处挥毫,六尺整张只书寥寥数字,笔酣气厚,气象万千,从中不难见到受其师王冬龄书法创作观的影响。另外,老杨似乎对书作的题材内容与书法风格的关系比较敏感——同样是草书书体,文人论书则注重书卷气的传达;李白的诗歌则写得豪迈雄放;陶渊明的诗歌则力求平淡从容。仅此一点,已经可以看出老杨对笔法和气息的驾驭能力了。

与其书法风格相似,他的绘画与篆刻同样充满着宁静祥和的气息。篆刻白文有汉官印功底,而于玉印浸淫尤深,曾为我治过一方“秋池”,线条挺拔俊秀,微微几处破残,使得全印古朴灵动,意味隽永,似乎隐约传达出了李商隐“巴山夜雨涨秋池”的意境。朱文印则多效法明清流派如吴让之等人,融入近人陈巨来等大师的装饰趣味。书画家们的小品之作如能配上一两方这样的印章,定当平添三分雅趣。

八法精研通六法。老杨的国画对兰竹和山水题材钟情更甚。尤其是他的兰竹,件件似乎都能随风飘动。《兰石图》取法赵孟頫,线条细劲果敢,穿插繁复而层次井然,别有香草美人的动人风致。不过,依我个人愚见,最能代表他绘画成绩的,当首推其墨竹。\

墨竹是文人墨戏不可或缺的资粮。从一千年前的湖州竹派开始,文同就奠定了“非竹而道”的宪法。“道”在现代人看来是个奇怪和费解的东西,但在古人那里,“道”则是个人安身立命和社会稳定和谐的根本,它是宇宙的本体,同时也是伦理的最终法则和审美的最高境界。非是大胸襟大智慧的真文人不能传达其中奥妙。因此,这种“道”的性格呈现在书画作品当中,我们不得不说那是一种内在的“反风格”的因素,因为一件具有道心的作品,其本质并不注重个体的“自我”,如果非要有个“我”在,那便是大而化之的“我”、是如佛陀那样的包容十法界众生的“我”。

行文至此,我再次想到开始提到的那个问题。中国书画是向着心灵深处渗透而并不是冲击外在感官的艺术。老杨的书画作品中时时流露出一种退隐的哲学性格。其墨竹的笔墨都十分含蓄,从不张扬,一枝一叶都那么敦厚朴实,令观者备感亲切与真实。理解国画的人都知道,这里的真实绝不是形色的视觉相似,那是心物同构的和谐。只有体会了这种真实,我们才会理解古人面对自己笔墨时动辄发出的那句感慨:吾将老矣!