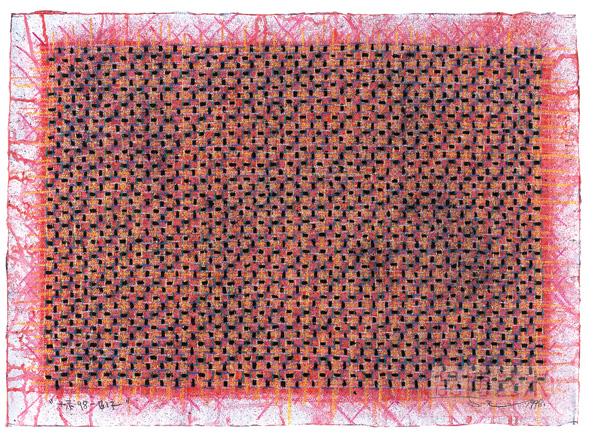

丁乙 《1998-B17》 53×73cm

丁乙一直将十字作为一个重复性的符号出现在他的画面上。他一直在画十字。每一张画都是众多十字的组合,每一张画似乎完成了众多的十字。但是,每一幅完成的画似乎还意味着,还有更多的十字没有完成,还有更多的十字将要出现在下一张画上。这是一个漫长的关于十字的绘画过程。人们常常并不恰当地将丁乙的某张画作为终点,并将目光永远地停留在这里――似乎这是一张独立的作品。事实上,丁乙的绘画,永远是一个未完成的方案,每一张画都是一个漫长的有关十字的绘画的系列中的一个环节——脱离了这个判断,丁乙的作品就没有意义。如果丁乙仅仅只是画过一张有关十字的绘画,这张画的意义何在?丁乙的意义,就在于他反复地画十字,他将他的十字画以各种方式反复地延搁下去。必须将丁乙的每一张画关联起来,它们的关系,就是一种重复和延搁的关系,一张画是另一张画的延搁,一张画永远是前后两张画之间的衔接,一张关于十字的绘画永远是关于十字的漫长绘画过程中的瞬间,这就是他作品的重要意义。这种延搁,采用的是重复的方式,将十字一遍遍地在画面中重复。丁乙在无限地延搁他的绘画。

这样,绘画并不能停顿下来。人们也无法在这个作品中去寻找作品之外的意义――丁乙非常明确地拒绝意义。从一开始就是这样。在他开始画这些画的时候,他就试图将绘画同一种纯粹的技术活结合起来,从而抹去任何的表现性痕迹。对于他来说,绘画是一种制图,一种利用各种工具和各种技术的制图学。绘画是一种受制于外部图标的客体行为,一个机器般的反射行为。这是一种将各种人工痕迹消除掉的零度写作。因此,作品不是象征,没有意义从这个十字的符号中缓缓地升起。而且,十字是最简单的线的构图。这是两根线的最单纯的装置。一切绘画和构图都是以线为基础的,这两根线垂直相交,构成简单明了的图案。垂直的线条将一切迂回和隐喻抛弃掉了,每一条直线是单调的,它也不能无限地延伸,它还要配合另外一条线,它要遵守一种冷漠的垂直相交的科学方案。这条直线一定和另外一条直线组成一个不可分离的装置,以至于在这个十字装置中,线似乎遗忘了,人们总是看到了十字,仿佛十字才是绘画的起点,才是绘画的最基础性的源头。人们总是在丁乙的绘画中强调十字以及十字所组成的空间。十字既是一个符号,也是一个空间。每个十字一定要从画面中独立出来,因此,这不是一个德勒兹意义上的平滑空间,而是一个条纹空间。每个十字都获得了自身的独立性,当然它们也有交叉和重叠的方式,丁乙用各种方式来处理十字的关系。这是人们注意到十字的原因。这当然没有错,不过,这十字,这十字符号组成的空间,却是由线构成的,丁乙首先是制作线,或者说,是画直线,他将自己委身于这些直线。但是,这些直线也将自己委身于十字,这是一再受缚的绘画。这些受缚的直线,受缚的十字,摒弃了绘画的抒情性。线条固执的垂直方案使之完全打破了对自然的模仿欲望,也阻碍了它的表现欲望。它们沉浸在单纯的十字构造的精确性中。直线除了再现直线自身之外,什么也不再现;同样,十字除了再现十字之外,什么也不再现。线在画面中,不是表意,而是对任何表意的极力克制。

丁乙就是一直在重复这个十字符号。事实上,我们也可以说,丁乙一直是在生成这个符号。也就是在这个意义上,我们说,丁乙的绘画是延搁的,是十字符号的延搁。是一种重复式的延搁。这种关于十字的重复表明了什么?十字的重复,但并不意味着每张画的完全重复。正是因为共同享有这个十字,这些画在性质上才发生了共鸣,它们不是支配性的关系。在这些有关十字的绘画的延搁过程中,前面的一张画并非对后面一张画的支配,后一张画并不是前一张画的自然结果,它们不是递进的关系,人们最好也不要将丁乙的这些画区分为几个时间阶段,似乎一个阶段是另一个阶段的必然前提或者后果,应该在丁乙的绘画中破除这种因果幻觉,丁乙的绘画自始至终都是一种绘画的共振:一种没有等级关联的共振,围绕一个符号的共振。它们相互起舞,相互嬉戏,相互应答。一张画是另一张画的共振,同样,在一张画的内部,是一个十字同另一个十字的共振,是无数的十字的共振。延搁的关系,就是一种共振的关系。共振的意义,就在于它此起彼伏,相互应答,犹如足球场上的观众在高亢地起伏回应一样,这些十字也在跳跃式地回应。它们仿佛在相互的回应中有了血肉联系,它们像无数的兄弟一般地在回应。就此,它们也置身于一个共同的空间――这所有的画,所有画上的十字,仿佛委身于一个大的空间之内。人们或许应该将空间作为重要的框架去理解丁乙的绘画。而不应该按照时间先后顺序来理解,它应该解除时间这一解释线索。相反,人们应当在丁乙的作品中感受到一个无尽的绘画空间,这个绘画空间中,只有十字符号的共振。

而共振是以十字的重复为条件的。那么,这种十字符号的重复到底意味着什么?对于艺术家而言,重复往往意味着创造性的衰竭。艺术家的生涯,就是创造性和忧郁的反复变奏。人们看到了无数的艺术家在这两种状态中徘徊。创造是这样一种力量,它猛然地爆发,一种完全的新的能量的投注和放射,一件作品就诞生在这种能量的爆发之中。但随之而来的,是一个巨大的释放后的虚空,一种能量的匮乏。许多艺术家一辈子就创造和爆发了一次或者一个阶段,人们有时候指责说艺术家一辈子就创造一两件作品。之后,就被忧郁所笼罩:他再也没有创造力了,一劳永逸地陷入了重复的怪圈,也陷入了忧郁的怪圈。因此,人们总是强调创造力,人们衡量一个艺术家的强大,就是去看他的意志和能力,去考察他的创造性、他十足的游牧思维。因此,艺术家总是试图改变,试图通过创造,以及通过创造性的改变来摆脱忧郁。艺术家如何来改变?他们要么画完全不同的绘画,将先前的作品抛弃――他们期待一种全新的陌生的绘画突然来到他的身边;另外一种艺术家不那么激进,他们试图缓慢地改变,逐步地偏离自己的固有作品。在经过一段时间后,他们发现,自己已经认不出来自己了,他们庆幸自己终于摆脱了自己。这样缓慢地改变自己的艺术家通常被称为风格化的艺术家。

丁乙似乎摆脱了这两种模式。他抛弃了创造和忧郁的亲缘关系,他没有被创造性这一神话所迷惑。他用重复取代创造。在这里,重复并不是创造的反面,它也不直接通向忧郁。丁乙赋予了重复一种新的意义。重复并不是和创造对立的东西。如果说人们总是将创造视作是主动性,而重复是一种被动性的话,那么,在丁乙这里,重复变成了一种主动,它具有和创造一样的主动性。通常而言,重复是一种创造性匮乏的标志,是无力创造所以才采用的被动行为。但是,在丁乙这里,重复是主动性的。他需要重复,或者说,他要的就是重复。他要将重复看做是一种积极的力量,他力图恢复重复的声望,他表达的是重复的强烈意志。在丁乙这里,重复具有一种强化的力量,重复并不意味着倦怠和无所作为。相反,重复是一种积极的力量,是强化,是意志的伸张,是能量的积累。人们或许可以区分出两种不同的重复,不同的“回归”――就像尼采所说的存在着两种不同的永恒回归。一种重复和“回归”,就是尼采笔下的侏儒的重复和回归:万物都要再来一次,那还有什么意义呢?一切周而复始,还有什么意义呢?在此,重复是一件多么乏味的事情。但是,丁乙这里的重复,就是查拉图斯特拉式的重复,积极的重复:所有的十字都要再画一遍,都注定要一遍遍地画下去――既然如此,这样的十字就不能敷衍,不能应付。相反,正是因为所有的十字还要再来一遍,因此,每一次都要慎重,每一次都要认真,每一次都要竭尽全力,每一次都要对十字进行肯定――这是肯定的绘画,每次在十字上面都要反复地琢磨。为什么要一遍遍地画十字?就是要肯定自身,肯定十字本身,肯定画出十字本身,也就是肯定绘画行为本身,最终,这是肯定作为生命的自身。丁乙的艺术生涯――在很大程度上,是他的人生生涯――就是要通过画出十字来肯定自身。每个十字都要灌注全力。每个十字的瞬间都要灌注全力——生命就是由这样的无数瞬间所组成。

但是,丁乙的每张画并不一样,就是说,他重复的是十字,是这个简单的符号。因此,重复在这里还不是一种完全的回归。他通过重复生产出来了差异。在这个意义上,重复同样具有创造性。重复创造出差异。如同德勒兹所说的,“将重复本身变成了新的东西,将其与一种检验、一种选择或选择性检验联系起来;使其成为意志和自由的最高客体¬¬……把重复变成一种新生事物的问题,即自由和自由的任务的问题。”丁乙的重复同时带有偏离,重复成为一种实验,在重复的实验中获得自由。这样,重复本身也获得了巨大的自主性,我们当然看到了画面中无处不在的十字,但是,它是重复的客体。与其说十字是重复的目的,不如说十字是重复的借口,“重复”需要这个十字来完成自身,需要这个十字来让它反复地重复下去,当然,这个十字是一个绝佳的借口,它最有助于重复实现自己的重复欲望。十字在这个意义上同样是非表意性的,它是重复的机缘和动力。因此,在这里,最重要的并不是十字,而是重复。或者,更准确地说,最重要的是对十字的重复行为,是重复和十字的匹配,这二者是一对完美的伴侣。人们很难想象,如果不是对十字的重复,画面会是一个什么样的效果呢?

如果一旦回到了重复,我们就应该说,绘画不是在试图画出对象,它就是一种绘画行为。它不是一种联络外部世界的中介,而就是自身的绘画对象。它指涉的是下一张画或者前面一张画,它是一个绘画链条中的一个环节。它要作的就是同其他绘画的共鸣——我们看到,这是一种新的绘画伦理。一种超越绘画伦理的伦理。在这里,绘画是中性的――它既不涉及到悲剧性的批判,也不涉及到喜悦和欣快,它不涉及到任何的价值观,不涉及到任何的心理学,它是超越情感的――而且,它甚至不涉及到其他的绘画者,不涉及到所谓的流派。重复在很大程度上是孤独的,不仅是绘画风格上的孤独,同时也是个人深处的孤独。在这个意义上,重复性的绘画是完全的个体行为。重复,看上去在一遍遍地强调从而堆砌出大的回声,但是,它也是自身的反复的无人倾听的喃喃低语。

重复甚至不遵守规律,如果将丁乙的绘画作为一个总体来看的话,我们除了看到十字本身一再在画面中重复出现的话,这些画并没有共同的规律。相反,丁乙试图让这些绘画保持差异。他是通过重复来制造差异。怎样保持差异?通过忘却。就是将前面的一张画忘却,将前面一张画的某些要素遗忘掉。遗忘就意味着新生。“正是在重复中和通过重复,忘却才成为一股积极的力量,无意识才成为积极和高级的无意识。”在这里,丁乙借助重复的不是要唤醒记忆,而是要申请遗忘,他总是要忘却某些东西,将过去的记忆忘却掉——重复以前的作品的同时,却总是要将以前的作品忘却掉――丁乙在重复他的十字的同时,总是要主动地忘却他前一幅画的十字――他清楚地意识到这点,因此,他在不断地重复的同时,一种差异的力量借助忘却而展现出来,他不断地发明出新的十字的构图法,不断发明围绕着十字而展现出来的迥然不同的画面。因此在这里,重复催生出来的不是记忆,而是忘却;重复也是对习惯的谴责,是对记忆和习惯的双重谴责――丁乙说他总是害怕习惯,他要改变和忘却他的绘画习惯,他尝试着不同的绘画方式,不同的制作十字的方式。但是,改变和谴责习惯,恰好是通过重复的方式来完成的。

就此,我们要说,重复激活了遗忘,同时也不无悖论地要求僭越——一种长年累月的重复对僭越有一种多么迫切的需求!对既有画面的僭越,通过各种形式的僭越,光的僭越,排列形式的僭越,技术的僭越,工具的僭越,用笔的僭越,这所有的僭越,都拜重复的力量所赐。就此,重复作为一种肯定性的回归的同时,它也是一种外溢,一种增殖,一种符号的扩散,一种差异,重复最终导致的不是原封不动的归化,而是一种繁衍性的差异。十字在这个过程中得以增殖。最终,看上去是冷静和沉默的十字符号,却充满着历险,充满着竞技,充满着疯狂。