>

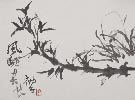

>苏州博物馆“与谁同坐”展览现场</DIV>

当代艺术家曾梵志的个展“与谁同坐”6月7日将在苏州博物馆闭幕。此前,曾梵志的纽约个展从4月2日到5月15日在Acquavella画廊举行。作为身价最高的中国当代艺术家之一,曾梵志每每出人意料,在艺术的巅峰突然转向。比如,在他的“协和医院”系列成功之后,转画“面具”,而当“面具”拍出7000多万港元的天价时,他已经开始了又一次转向。“对于“面具”的成功,曾梵志说:“随便画画‘面具’,卖肯定没问题,但我实在觉得没意思,就一张都不画——我不能回头走。不能为了钱,把艺术生命坏了。我不能回头,只能一直往前走。”

“应比波洛克更高一些”</STRONG>

早报:苏州是一个古典的城市,纽约是一个现代的城市,两地的展品有什么不同?

曾梵志:都是近作。唯一的不同是苏州博物馆我没有安排人物,纽约有很多人物。我不想在苏州这边安排太多人物的作品,我不想弄得太时髦和现代,会和整个的氛围不协调。你可以把它当成风景看,也可以把它当成一件抽象的作品去理解和欣赏。

早报:在苏州的展览叫“与谁同坐”,是不是来自拙政园的“与谁同坐轩”?

曾梵志:实际上我是受苏州园林的影响,这种影响不是直接的,是间接的。比方说,艺术家内心喜欢什么东西,会通过画笔自由地把它表现出来。很随意地画着画着就画到一个和这个有关系的东西。比如太湖石,园林的曲线,是情不自禁地表露出来的。我是在拙政园里想到这个名字的。

早报:我看到有几幅巨幅的画,在技术上应该有难度吧?

曾梵志:其实难度很大,但是我画起来还比较简单。关键是要找到一个方法,这个方法需要十几年去寻找。其实从语言等层面上都很难突破,所以我一直想寻找一种完全属于自己的表现语言,我不希望被别人说“你这个是谁谁谁的影子”。我从1999年就开始寻找,到2002年找到一个感觉,一直在探索,从2004年开始相对成熟,找到一种完全属于自己的方法,没有前面任何一个人的影子。

早报:您认为好的艺术品的标准是什么?

曾梵志:好的艺术品的标准有很多。很难用一个词或者从一个角度去说这个标准。我追求一种境界:中国传统艺术的很多东西用文字都是没法表述的,这就是中国的艺术要追求的最高的精神的东西。西方的绘画发展了500年,越来越科学,越来越写实,中国的绘画1000年前就已经达到了很高的水准。

早报:您作为一位油画家,首先是从西方绘画中吸取营养的,但现在又想回过头来从中国古典绘画中吸取新的养分?

曾梵志:对。我一直喜欢西方的绘画,也是从这条路走出来的,应该是上世纪90年代中期以后,我开始否定自己。如果还是按照西方这条路,还是在西方的框架里面,就很难超越。你要一步一步打破它,就必须有具有震撼力的作品,这种具有颠覆性的东西,就要吸收中国过去1000年的传统,是很多综合性的因素,不是简单的一棵树、一个园林的问题。中国的艺术很早就开始追求这种境界,实际上是西方的绘画最后要慢慢发展到的境界。但是他们不用“境界”这一说。西方绘画讲究色彩、线条这些东西,到了表现主义讲究情感、情绪。当你把西方的语言掌握得很好的时候,就能够把情绪描绘出来,这个是我吸收到西方的最好的东西。中国传统的笔墨也是带有文人内心的一种精神的,这两者要结合的话,就会很有意思,但我还在寻找。

早报:我看了之后有一个明显的感觉,构图方面有波洛克的方式,我觉得是超越。前面的流彩,后面的风景,结合得非常巧妙,后面是中国自然的东西,前面是西方的表现手法。

曾梵志:波洛克注重的是一种行动。他表现这件作品的过程是很重要的,但是完全是偶然的东西。我这个是偶然的东西,但是是用理性的方式来表达的。我不想去否定波洛克,但是应该是比他更高一些。