徐冰,鸟飞了

一、“鸟”的寓言与字的复活

2007年的圣诞夜,在纽约街边小咖啡馆里,徐冰与谭盾围绕“鸟”的话题展开过一段有趣的对话。当禽流感肆虐全球、人们谈鸟变色时,谭盾创作了《鸟乐》:他找来25种不同种类的鸟,把它们挂在香港中乐团演奏现场的周围,先让乐师们聆听鸟的鸣声,然后根据现场的启发来弹奏他们手中的中国民族乐器;鸟儿们听到乐器的音响后变得更加兴奋,产生出热烈的回应。音乐家用哑语来指挥全部乐章,控制人与鸟的对话节奏与风格。在文化形态上,“鸟”是语言文字符号,具有符合规定的发音单元和字形构造;同时“鸟”还是个知识概念,甚至含有丰富的象征意义。但音乐家用哑语进行指挥,其意图大约是想让人保持沉默,让中国民族乐器与鸟对话,在“零度情景”中实现人与动物的沟通。谭盾说:“中国的音乐语言也和文字一样,经过了长期的进化和发展,所以和中国的文字有一脉相承之处。”[ 潘晴.鸟和当代艺术——徐冰、谭盾对话.东方艺术,2007(3):第28页.]

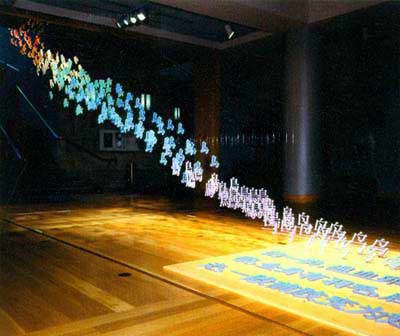

徐冰在著名的《鸟飞了》系列作品中,则是直接运用“鸟”的文字形象,让“鸟”的概念脱离文化性制约,回溯动物本源。《鸟飞了》的背景是铺在地上的一张纸,上面复制了字典里对“鸟”的定义:“鸟niao,脊柱动物的一类,温血卵生,用肺呼吸,全身有羽毛,后肢能行走,一般前肢变为翅能飞。”这种抽象地表述,突出了文化概念对“鸟”的平面性限定。然而,这平面的“鸟”飘飘忽忽骤然间飞了起来:悬在空中的400多只不同字体的“鸟”,从简体字到繁体字、楷书、隶书、篆书,直至象形文字,“鸟”从文化的地平线上逐渐升腾,开始恢复了生命,飞出人的视野以外。徐冰解释说,自己想用这种方式与约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)的《三把椅子》进行对话。后者曾将具体的椅子、照片的椅子和字典上对椅子的定义并置比较;前者则采用魔幻般的视觉化手段,是“想把一个概念的鸟恢复成一个真实的鸟,一个有形体的鸟”。[ 同上:第27页.]谭盾在日本Mori博物馆第一次见到《鸟飞了》时,竟从中感觉到了乐声。可以说,《鸟飞了》让观众重新领略到不同于被分解过后的文化概念中的“鸟”,作品中不同的字体形象也不再指向中国书法史的谱系意义,而是相反:徐冰想去除文字上的文化负荷,试图让文字与观众在对话中回到零度情景。

20世纪80年代后期以来,关注文字的艺术家还有谷文达、吴山专、黄永砯等。在整体上,他们倾向于将文字的书法形态置于某种“零度情景”中重新表述意义,因此,本文所谓的“书法形态”一词便不可能与传统书法的专业术语严格对应。裘锡圭曾说:“在语言文字的定义问题上,语言文字学者分狭义和广义两派。狭义派认为文字是记录语言的符号。广义派大致认为人们用来传递信息的、表达一定意义的图画和符号都可以称为文字。”[ 裘锡圭.文字学概要.北京:商务印书馆,1998:第1页.]本文中,我们更乐意将“书法形态”向广义的文字概念接近,在零度情景中复活文字的书法形态,进而阐述其在当代艺术实践中的意义。

二、社会性:书法形态的原始诉求

中国文字既是一个独特的意义体系,同时也是别具生趣的视觉形象序列。本文愿意将此归于狭义的书法专业研究类型。除此以外,作为视觉对象的文字,其形象制造与意义生发,还能在更宽泛的语境中进行,即在视觉文化研究的语境中进行讨论。譬如,最初采取硬器在岩石上、甲骨上刻画的文字符号,与后来在木版上雕刻印刷的文字,用毛笔在简牍、写本上留下墨迹,用金石铭刻的碑文或篆刻,以及钢笔在新闻纸上的匆草,或者铅字印刷、电脑打印的文字稿等,这些都构成了独立的文字形象制造途径与封闭的意义循环系统。同时,作为视觉形象的文字的意义生发,又不能忽略大众文化建构的层面。大约由于中国人的历史情结,经典书家的作品往往被拆分成支离的文字形象片断,渗进人们的生活世界:王羲之的行书墨迹被打散重构成商业品牌的Logo、齐白石的书法残片被印刷在百姓家中的茶杯上、毛泽东的手迹被组合成各种机构的题名等。在此过程中,书法的经典美学意义得以重新组合、阐释与接受。在某种意义上,这类似雷德侯(Lothar Ledderose)在研究中国文字时所阐发出来的“moudul”(模件)的概念,他认为汉字深深影响了中国人的思维模式,同时也帮助中国人建立“模件化”自由组合世界万物的能力。[ [德]雷德侯.万物.张总,等.译.北京:三联书店,2005:第5页.]同样,当文字形象被纳入“模件化”的思维方式中,其组合出来的意义系统会变得丰富而自然。这也可看作是阐述当代艺术中书法形态的意义的一个逻辑起点。

饶有意味的是,一方面,今人开始从文化研究的角度重新评估甲骨文的书法形态及其意义,揭示隐藏在文字形象之后的古人的图腾意识;另一方面,在大众文化的层面上,人们又自觉或不自觉地将远古的图腾仪式在现实生活中重演。但更吊诡的是,作为艺术的“书法”仍然坚守阵地,似乎不太能够接受逾越规矩的书法形态探索和意义阐释。从20世纪80年代以来,中国当代艺术在实践中屡有作品触碰到这一敏感地带,后来者还有邱志杰、王小松等,他们用或轻松、或戏谑、或沉重的文字形象,试图重新复活文字所承载的原始诉求,复活人类对文字形象的基础性期待。简单地说,这种原始诉求来源于文字形象的社会属性,而其自足审美仅是社会属性中的一部分,当代艺术恰恰是从文字的社会属性的层面来阐发意义。