佟 包括艺术家?

石 我们做酷儿影展时去了复旦大学、中山大学等地,会有面对面的交流,产生各种各样的现场思想碰撞。在我看来,同性恋自身的自我认同才是最重要的,可能会因为所谓社会的不理解而将自己内化了,变得曲里拐弯不真实。

佟 你们这种活动走官方路线恐怕不行吧吗?

石 我们有个酷儿影像小组,几个人一起做各地的巡展。

佟 北京这样的群体很多吗?

石 现在发展的很不错了。现在有拉拉杂志,你知道拉拉这个词吧?拉拉有女孩手拉手的意思,用来指女同性恋。台湾叫拉子。

佟 现在同志文化的趋向是不是越来越年轻化了?

石 是啊,年青人热情好动、思维活跃,她们都站了出来,我现在成老前辈了哈。早在2000年,我曾主演过电影《今年夏天》也叫Fish and elephant。

佟 鱼和象,有意思。

石 《今年夏天》是中国第一部女女同性情感片。导演是女性,叫李玉,拍过《苹果》等影片。《今年夏天》在2000年时分别在威尼斯电影节和柏林电影节上获过奖。当时影响蛮大的。

佟 我在南方周末报见过整版报道过北京大学有个同志电影节,后来被封了。

石 对对那次电影节是我们参与的。那是2001年第一届酷儿电影展。在北京大学已经放映成功了,但是下一轮在清华做被取消了。2005年第二届酷儿电影展在北大上午已经放映了,下午就不让放了。校方出来干涉了,也不说什么原因就不让放了。后来改为798放映,蛮成功的,观众也比较自由参与,形成互动。今年2009年6月份在宋庄有第四届酷儿影展。

佟 那我一定要看看。我虽然一直生活在异性恋的性体制里,但是我很理解同志文化。我曾经写过同志艺术家的艺术批评文章。自从我开始关注女性艺术,我从女性学开始切入,就发现了有同志文化这样一个群体。我注意到同志文化实际上是解放每个人心中的东西,或者说是身体的欲望。更能理解性是被建构起来的一种文化理念。可能人生的每个阶段不同。同性恋、双性恋、跨性别等等。文化的多样化这是社会的发展趋势。我们回避它是有问题的,漠视它也是有问题的。作为老前辈你们能把这段历史走过来挺不容易的。

石 是啊,2001年我和李银河、崔子恩三人在湖南卫视做了个节目,叫做“走进同性恋”,收视率非常高,影响也蛮大的。等节目应该重播时,被禁止播放了。实际上同志文化活动我们早在上个世纪的90年代中期就已经开始了。在北京有个女性主义小组,也有个女同志小组,我算是活跃分子吧。就像现在同志文化的小拉拉一样,很积极,很热情。在小组里也介绍和讨论我的画。

佟 有没有艺术批评家注意到你的画呢?或者说他们理解你的艺术吗?

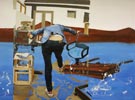

石 有啊,黄专是一位比较好的批评家,他也是我的好朋友了。我参加过他的展览,他给我写过一段文字,感觉非常好。我要是不参加他的展览也是他的遗憾。哈——。除了绘画影像我也拍纪录片,我有一部《女人50分钟》其中有一些片段纪录了拉拉生活,这个50多分钟的片子记录了来自不同地区、不同文化、不同民族的女性生活状态,其中也有拉拉的呈现。

佟 影片里的拉拉的生活是真实的呢?还是一种表演呢?

石 当然是真实的。社会还是以异性恋为中心的,爱本来是没有中心的。硬要把异恋制度化,那么异性恋就是一种表演。同性相爱是很自然的,不需要表演。

佟 你能办一届又一届酷儿影展,并且在公共场所出现,政府还是给了你一个空间,说明异性恋中心地位在发生变化。你提到了一句话,叫做情欲政治。在你的片子里这些小姑娘同性情爱表达得很大胆也很直接。这是情欲政治赋予的一种权利对吧。

石 权力是自己赋予的。在大都市的拉拉酒吧里聚集的拉拉学习的机会很多,有的念书念到博士,她们比较容易获得更多的关于同性恋的资讯;而边远、边缘的生活在乡村的拉拉以及年龄大的拉拉,却鲜为人知。朋友们告诉过我有70多岁的一对拉拉出来跟大家玩。当然80、90岁的拉拉也有,更少看到而已。通常她们都与异性结过婚了。

现在年青人选择的空间更大了,但压力依然很大。家庭又是社会的核心,很多人都很在乎这个核心,造成的社会问题很多。我不太在乎这些规范反而比舒服,我妈妈一直告诉我,凡人都应该结婚,我对我父亲说我不结婚,他说好呀!平时他从不提让我结婚的事,后来他们都去世了,也没看到我结婚。我的亲戚来北京看我们,看我们参与的有关拉拉的片子,他们还鼓掌呢。也许你一直这样,大家已经习惯了。

佟 其实我们都在扮演一个社会角色,不论是男性还是女性,没有一个角色是孤立的。如果果我们剥离了这种伪装的角色,返回你的本直,你会发现,你也很“色”,有些女性很美,很性感,你的荷儿蒙会很亢奋。所以同性相爱的出现是很正常的。唉!在中国,节拍还是慢了些。在美国有同志月,大家可以狂欢。

石 我曾参加过旧金山的同志骄傲日大游行。很壮观呀。我拍了《女同志游行日》片子。你能看到来自全世界的同志们,他(她)们很自由、很愉快、也很放纵。什么样的表演都有,大家在一起狂欢,那是同志文化的嘉年华。

佟 看得出你很幸福。北京的拉拉酒吧活跃吗?

石 当然。有拉拉酒吧,有同志活动中心,有同志杂志。