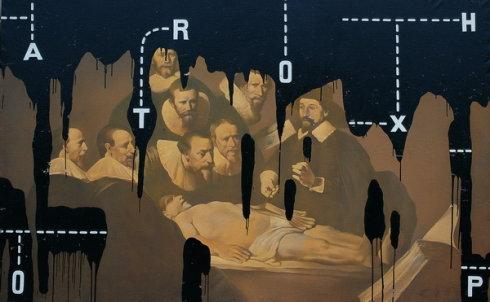

王广义.《被工业油漆覆盖的世界名画》.布上油画.175×280cm.1992年

杜:你认为艺术自身的意义是什么呢?

王:对于艺术自身的意义,当时的看法与今天的看法是不同的。当时更希望艺术和经验相关联,这个经验可能与我的情感经验、受教育经验有关。对我的艺术道路而言,“黄山会议”所提出的“清理人文热情”非常重要。因为当你提出一个观点的时候,这个观点会在你的心里产生作用,当别人问你为什么这样说时,你心里会有一种自我暗示。因此,之后的毛泽东那件作品就与我的社会经验、情感经验和教育背景有关。当然,后来我自己找到了一个支点,我认为当代艺术存在的理由必须和艺术家的生活经验、知识背景相关,而且这些经验必须是一手的,而不是二手的。当我们看哲学书时,我们获得的是二手经验,而这些二手经验可能对现代艺术是很正常的一个连贯性的逻辑,但对当代艺术而言,我认为更应该是一手经验。

李:当时你们在一起讨论,其他人有什么想法?

王:我提出这个观点,所针对的不是艺术家,而是一些批评家。批评家往往更愿意从哲学的角度来评论,但就我自身而言,这种阐释方法与我的创作方向是不同的。因此,我提出“清理人文热情”,实际上针对的是批评家描述我作品(《后古典系列》、《北方极地》等)的那些评论。这个观点在当时是一个平静的、即兴的产物,而不是一个深思熟虑后的东西。我觉得艺术应该能够在我的内心找到理由,但当我看到别人对我的评价时,我却在内心找不到一个理由,那些经验离我太远。

所以我要找到和我经验相关的,当时我在会议上通过幻灯放了《毛泽东》那件作品的草图,它与《后古典系列》很不一样,在场的很多人都感到困惑。然而,当时的想法是很简单的,因为我的很多想法、很多话语方式和毛泽东的影响是密不可分的,从小学到大学的整个生活、学习背景对我来说极具意义,毛泽东作为一个神话,我希望通过九宫格的原始图腾方式,把这个神话还原到人的平台上。

杜:相当于你提出“清理人文热情”的时候,既是对批评家某种批评学术倾向的一种反省,也是对你创作《后古典系列》后创作方向的一次重新定位?

王:是的,主要是一个方向上的重新定位。

李:那么在你看来,今天的当代艺术还需要再“清理人文热情”吗?

王:今天的当代艺术状态已经完全不同了,所以很难说把三十年前的概念拿过来是可能还是不可能。

李:20世纪八十年代时,你经常以理性主义者的面目出现,很多介绍你的文章也称你为“理性主义者”,当时你谈到了崇高精神的重要性,在今天看来,你还坚持这个观点吗?

王:从一般意义上来讲我还是坚持这个观点,但我们不能把它放到一个艺术的问题上来说,说我的艺术要怎么样,这个描述方式是有问题的,因为我说的崇高精神是普遍意义上的,也就是泛社会的。