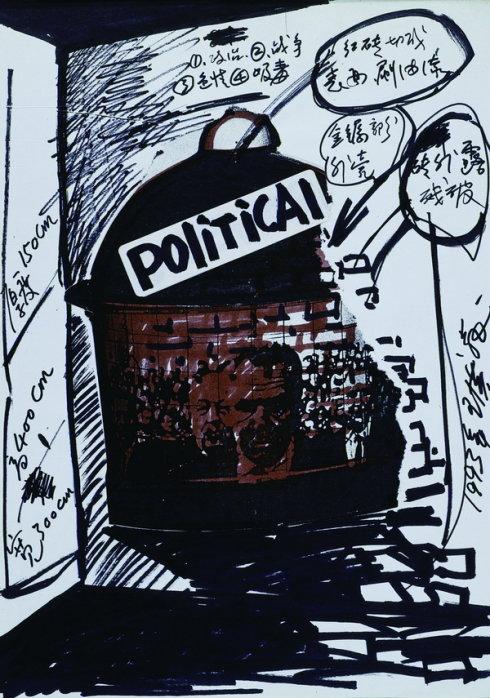

王广义,1993年《国际政治》方案草图

李:一个文化人的生命状态还没有一个农民的生命状态健康?

王:这是一定的,所以文化并不一定是好东西,文化有时是病态的。中国有漫长的文明历史,但就物种而言,漫长的文化底蕴弱化了我们的物种。近代以来,我们经历了无数次的战争,但很多次都是以中国的失败与受辱而告终。但就东方人和西方人文化精神而言,东方人毫无疑问是比西方人的状态要高的——当然这不是简单的蔑视西方——这与东方的文化重视思考、领悟有关,包括今天我谈的雾状思想它在最高的精神境界领悟上是好用的,因为它的弥漫性非常大,但在现实意义上它并不是无往不胜的,这就是文化的病。所以说一个民族、国家的历史越漫长、越辉煌,但是这个物种在此时此刻的现实利益争夺上可能未必是一个强者。

李:为什么把自己充满宗教意识、悲剧意识和崇高意识的那些作品命名为“后古典”?

王:就名字本身而言,仅仅是“后古典”很好记。宗教让我感觉到恐惧,我对所谓宗教概念的了解实际上是对图像的了解。艺术史中的大量宗教绘画,就是一个个片段式的宗教绘画使我构成了对宗教的一个理解,并让我的心里产生了恐惧感。

杜:那么你对宗教以及不确定性的恐惧感,与你后来强调一手经验之间有没有什么关系?

王:有关系,因为一手现实让我有存在感,即一种此时此刻我是存在的感觉。

李:你现在如何看待理论、书本知识跟生活经验的关系?

王:我觉得在一个特定的年龄段书本知识很重要,或者是四十岁之前。二十岁与四十岁之间,你需要阅读大量的文本,因为你要通过这些二手文化来了解这个世界有多少声音存在。但过了四十岁以后,我反倒觉得自己怎么想最重要。

李:当年为什么那么迷恋古典主义?现在还迷恋吗?你又是如何理解古典主义的?

王:迷恋古典主义艺术是因为我对古典主义时期绘画中的布褶特别感兴趣,这个布褶可以具体到拉斐尔画的一个布褶,即那个画在西斯廷圣母腿上的布褶,至于古典主义背后复杂的人文描述跟我完全没有关系。事实上,我觉得很多时候艺术家喜欢某些事情都是由对极其微小的一个东西的迷恋开始的。

李:你对古典主义的兴趣或者对布褶的兴趣,这与你后来从事当代艺术有没有关系?

王:应当有关系,即使今天我在做艺术,无论是绘画还是装置,我都希望有一种偶然性的东西在里面,那种偶然性的东西可能就是一堆土,里面会出现像布褶一样自然的东西,也就是一些不可名状的状态,我预知那里面是有思想的,而且我认为那个东西至少对我是构成诱惑的,但我不知道批评家或者其他人描述我作品时会不会讲这件事情,如果有人讲我会很开心,最起码他理解我所知道的那个东西是什么。